王振涛 刘瑜 赵华 雷韵鸿

摘要: 本文简介了高性能普通型和高原型双体快艇实艇试验结果、特点及运动特性;着重讨论了高原型双体快艇总体设计与船、机、桨匹配中应注意的问题。

关键词: 普通型 高原型 快艇,对比试验

1.引 言

随着时代的发展和科学技术的进步,普通型快艇已难以满足高海拔(海拔

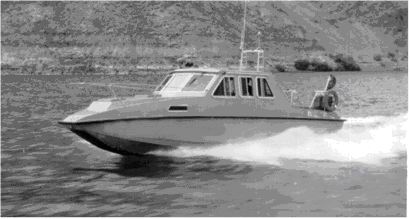

图1 高原型双体快艇

2. 试验研究及实艇简介

为了探讨适用于我国内河及高原水域的双体快艇船型,我们先后组织了3次系列模型试验和4次3艘不同尺度、不同船型的双体快艇试验。

在试验研究中,将实艇分为2组,即普通型和高原型。两组艇各由两艘组成。本文所列的试验结果分别是各组试验的平均值。主尺度及主要参数见表1

表1 两种双体实艇主要尺度及参数

| 船型代号 尺度及主要参数 | 普通型 | 高原型 |

| 船体总长 L (m) | 9.30 | 9.30 |

| 艇体型宽 B (m) | 3.20 | 3.20 |

| 折角线长 Lc (m) | 8.80 | 8.80 |

| 片体折角线宽 Bcps (m) | 0.99 | 0.99 |

| 槽道相对宽度 b/Bcps (m) | 0.99 | 0.99 |

| 槽道相对高度h/Bccx (m) | 1.31 | 1.28 |

| 舯横底斜升角b中 (°) | 17.5 | 14 |

| 槽顶斜升角 bc (°) | 10.5 | 7 |

| 片体纵向防溅龙筋 (个) | 4 | 4 |

| 槽内纵向防溅条 (个) | 2 | 无 |

| 槽顶断级 (个) | 1 | 无 |

| 重心纵向位置XgLc% | -16 | 13.8 |

| 排 水 量 (T) | 5.69 | 5.60 |

| 最大航速 (km/h) | 65.81 | 58.44 |

| 主机型号/台数×千瓦 | AD 41 D/ DP/2×147 | KAD 42 / DP/2×121 |

| 稳 性 | 沿海Ⅲ类 | 长江A级 |

| 乘 员 (人) | 13 | 11 |

| 适用海拔高度 (m) | 0~2000 | 2000~5000 |

| 进气管预热装置 (套) | 无 | 2 |

| 供氧起动装置 (套) | 无 | 2 |

注:普通型适用于沿海及江河水域,高原型适用于海拔

两型艇试验研究工作主要包括下列内容:

2.1 两型艇长江航行对比试验;

2.2 两型艇扩大试验;

2.3 高原型艇高原模拟试验;

2.4 高原型艇高原水域实船试验。

本文根据双体快艇基础试验、两型实艇对比试验、高原模拟试验及高原实船试验结果,侧重于分析讨论高原艇的设计与试验研究工作。

3. 双体快艇常规试验结果及特点

普通型和高原型实艇排水量分别为5.69和5.6吨,平均吃水T≈

3.1 平原与高原快速性试验

在排水量分别为5.69吨和5.6吨时,进行了深水测速试验,试验外界条件及结果详见表2、表3:

表2 平原与高原快速性试验外界条件

| 分组 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |

| 外界条件 | 普通型出厂试验 | 模拟高原试验 | 高原试验 |

| 试验地点 | 长江 | 长江 | 高原水域 |

| 海拔高度(m) | 50 | 50 | 约4000 |

| 水深(m) | 深水 | 深水 | 深水 |

| 风力(级) | 4~5 | 4~5 | 2~3 |

| 浪高(m) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.1~0.2 |

| 流向 | 由西向东 | 由西向东 | 静 水 |

| 流速(m/s) | 1.39~1.67 | 1.39~1.67 | 静 水 |

| 气温(℃) | 4 | 4 | 3~20 |

| 参数及结果 分 组 | 主机转速 n(r/min) | 轴功率 BHP(kw) | 纵倾角 a(°) | 平均航速Vs(km/h) | 备 注 |

| Ⅰ | 3900 | 147×2 | 2.2 | 65.81 | 1#、2#艇 |

| Ⅱ | ~3850 | 121×2 | 1.9 | 56.55 | 3#、4#艇 |

| Ⅲ | ~3930 | 121×2 | 2.0 | 58.44 | 3#、4#艇 |

注:1#、2#为普通型艇;3#、4#为高原型艇。

3.2 操舵及回转试验

两组艇均操舵灵活,舵效好。在3000转/分滑行时,满舵35°的最大横倾角在3.5°~4.5°之间,回转直径在5.2~5.6倍船长,较之常规快艇在相同FrD时的回转直径要小的多。

3.3 航向稳定性和航行惯性试验

两组艇的试验结果表明:在高速直线航行时,操舵角均在1°~3.5°之内,航迹很直。

当正车n=3850转/分直航到突然停车时,惯性冲距约4.5~5.5倍船长,所需时间约16~18秒。

3.4 单机操纵试验

两组艇均在单机运行的情况下进行,为了保护主机及艉机,主机转速控制在2500~2650转/分以内,在主机转速2650转/分时的偏舵角度约4°。

3.5 倒车试验

两组艇由全速正车(n=3850转/分)®停车®倒车(n=800转/分)的时间为1分20秒。

3.6 起滑及加速试验

表4 平原与高原起滑及加速试验

| 试验内容 | 起滑试验 | 加速试验 | ||

| 参 数 及 结 果 |

主机转速 (r/min) |

航速由0~完全起滑时间 (s) |

主机转速由0~3900(r/min) |

航速由0~最大航速所需时间 (s) |

| 分 组 |

|

|

|

|

| Ⅰ | 0~3000 | 11 | 0~3900 | 26 |

| Ⅱ | 0~3000 | 11 | 0~3900 | 27 |

| Ⅲ | 0~3000 | 12 | 0~3900 | 29 |

3.7 超载状态快速性试验

表5 平原与高原超载状态快速性试验

| 参数及结果 分 组 | 主机转速 n(r/min) | 轴功率 BHP(kw) | 纵倾角 a(°) | 平均航速Vs(km/h) | 备 注 |

| Ⅰ | 3850 | 147×2 | 2.1 | 62.9 | 超载0.6吨,排水量为6.29吨 |

| Ⅲ | 3860 | 121×2 | 2 | 55.1 | 超载0.6吨,排水量为6.2吨 |

系列模型试验及上述实艇试验结果表明,双体快艇具有以下六个特点:

4. 高原快艇设计探讨

多年来,地处高原水域的所有高性能快艇均因海拔高、氧气少、气温低等原因导致主机起动困难、燃烧不充分、功率损耗甚多、使艇不能处于正常滑行状态。为了解决上述问题,我们有针对性采取了如下措施并获得成功。

4.1 总体设计方面

高原型艇任务书要求:总长在

显然,所要求设计的艇要吃水浅、航速快、规模小,特别是高海拔水域的航速指标是本艇成败之关键。在设计中除了应选用轻型艇体材料,轻型动力装置之外,设计人员对影响艇之规模的主尺度应作详细论证,以便在相互制约的矛盾中确定出符合达到任务书要求的最佳尺度。此外要充分考虑高原缺氧造成主机功率按统计资料下降约38%的自然条件,并在总布置中注重重心位置对阻力峰值的影响。对双体快艇而言,重心位置后移,阻力峰值增大,对应的FrD前移,即在较低速度时发生。这说明:重心靠后时,低速时阻力大且阻力峰偏高;高速时阻力减小。因此在高原快艇的设计中应考虑最大航速,但更重要的是处理好重心与阻力峰之间的关系。在综合平衡的基础上,考虑到高原艇主机功率修正后功率较小,为了确保越峰功率,重心Xg前移至距舯13.8%Lc米。

4.2 船体线型设计

从快速性角度出发,要求较小的片体宽度及底斜升角,而通过改变槽道相对宽度b/Bcps,可调整水动力作用点的位置,进而影响滑行时的纵倾角。在减小4度片体底部斜升角的情况下并将槽道相对宽度由0.55加大到0.58,在FrD=3.5时,其阻力减少约11%,阻力峰相应有所滞后并降低峰值阻力约5%。由此可见通过片体底升角及槽道相对宽度的调整对高海拔水域或其他内河及湖泊使用的双体快艇来说均是非常有效的。

4.3 艇体结构设计

在玻璃钢艇体结构设计中,适当减小艇体肋距,采用小板格间距布局;充分利用双体快艇特殊的艇体几何形状,用槽道侧壁代替中内龙骨和旁内龙骨;利用复合材料的各向异性特点;合理地选择材料和设计铺布层合方向、层合张数、层合顺序等,能取得明显的力学性能效果,这也是高原型艇结构减重8.6%确保高原艇研制成功的有效措施之一。

4.4 动力装置及船、机、桨匹配中应注意的问题

现代船艇动力装置的选型与设计需强调综合权衡的设计思想,其突出表现为如何协调各专业与总体综合性能之间的矛盾,而动力系统的优劣及船、机、桨匹配是否合理是影响船艇总体性能的重要因素。因此,动力系统不仅要有足够功率,而且其结构尺寸及重量,特别是对于高原快艇而言尤其重要。

早在论证初期,我们经过反复对比论证后决定采用后置式动力装置、Z型传动和同轴反向螺旋桨与双体船型匹配。采用此装置,布置紧凑,占用舱容小,可使居住及工作舱室集中设计在中部,既增加了有效面积,又减少了振动和噪音,并大大改善了艇员和乘员的工作、生活条件。此外,对缩小整艇尺度、节省艇体材料,降低推进功率和提高经济性均带来好处。但对高原艇来说,在船、机、桨的匹配中应特别注意以下几点:

5. 高原快艇特殊试验

继出厂试验之后,我们又进行了高原模拟试验和高原实船试验,在两次试验中,除了进行起滑、加速、操舵、回转、惯性、航向稳定性及快速性等高原艇常规试验外,还针对高海拔水域所遇到的特殊问题进行了超常规特殊试验,现将有关主要问题及试验结果简述如下:

5.1 特殊问题及试验结果

模拟试验虽然不能取代高原试验,但为高原快艇的研制成功积累了经验,奠定了基础。模拟试验的核心是在高原功率模拟的基础上进行船、机、桨匹配。实践证明这种殊途同归的试验结果与高原试验结果非常接近。

6. 结 论

系统的双体快艇实艇试验及完整的高原试验证明:两型艇不仅全面达到指标要求并满足用户的实际需要,而且用量化的结果证明了普通型和高原型艇的研制成功;创造了高海拔水域高速航行的最新纪录;积累了大量可贵的高原试验资料;同时也为提高我国高海拔水域高性能滑行艇的研制水平迈出了可喜的一步。

作者简介:

王振涛、男 、1973年生、高级工程师、总后军交运输研究所、船艇研究室主任;

刘 瑜、男 、1983年生、工程师、总后军交运输研究所;船艇研究室工程师

赵 华、男 、1971年生、工程师、总后军交运输研究所;船艇研究室工程师

雷韵鸿、男 、1974年生、工程师、总后军交运输研究所;船艇研究室工程师